仕事の数字目標は、重要な評価基準です。

しかし、この数値目標によって「チームや会社全体が崩壊する」という可能性があります。

それがグッドハートの法則です。

名前の由来は、イングランド銀行のチャールズ・グッドハート氏ですが、そのまま「良心」という言葉にも関連します。

目次

グッドハートの法則とは?

グッドハートの法則とは、「計測結果が目標になると、その計測自体が役に立たなくなる」という現象です。

数字目標があれば、人々は、数字を作るためだけに知恵をしぼり、行動します。

これでは、本当の目的を失います。

さらには、チームや会社全体をダメにします。

グッドハートの法則には、代表的な2つの事例があります。

イギリス統治時代のインドで起こったこと

イギリス統治時代のインドは、路上に出現する猛毒コブラに悩まされていました。

そこで政府は、コブラと引き換えに、報酬を渡すようにしました。

当初、この施策は成功し、路上のコブラは減りました。

しかし人々は、報酬のために、コブラを養殖しはじめました。

これに気づいた政府は、コブラの報酬制度を廃止しました。

そしてコブラを養殖していた人々は、飼っていたコブラを放ち、最終的にはコブラが増えてしまいました。

これは「コブラ効果」とも呼ばれています。

旧ロシアのクギ工場

旧ロシアのとあるクギ工場では、生産性を測るのに、クギの数を指標にしました。

従業員は、小さなクギだけを大量生産しました。

これでは意味がないと、工場側は「生産したクギの重さ」を指標に変えました。

すると従業員は、大きなクギを生産し、重さのノルマをクリアしました。

現代でも起こるグッドハートの法則

前述の例は、昔の出来事ですが、現代でも頻繁に起こっています。

景気が後退した日本でも、予算確保のため、人口の少ないエリアに豪華な公共施設が建っていました。

最近でも、フォルクスワーゲンの排ガス不正問題、日産の検査不正問題がありました。

これらは、従業員の問題ではありません。

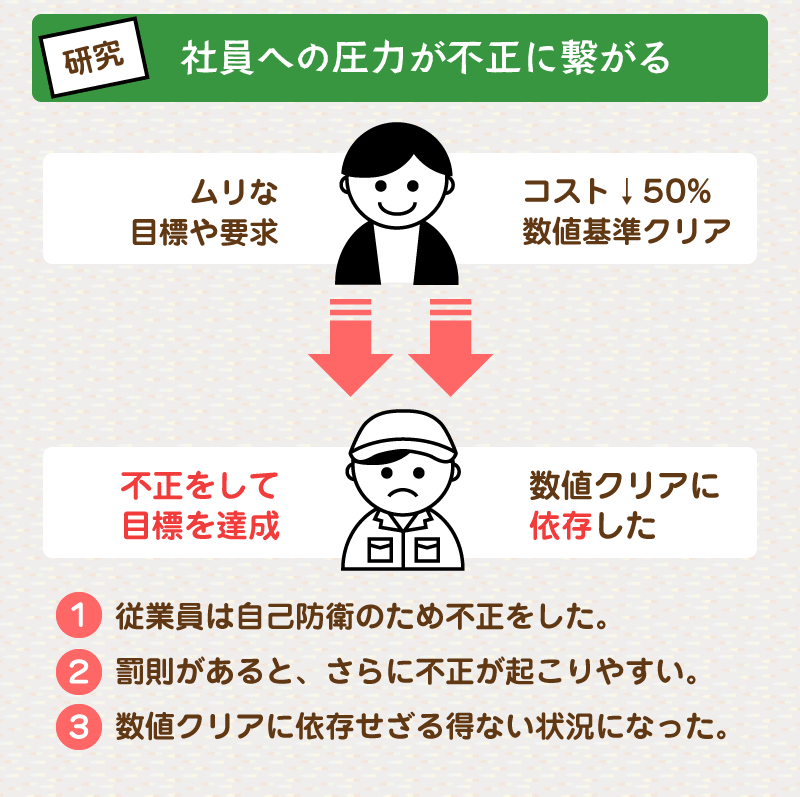

社員への圧力が不正に繋がる

心理学の研究は、以下のように報告します。

社員に圧力を掛けて、達成困難な目標を設定すると、社員は不正行為を検討します。

この研究報告は、フォルクスワーゲンの排ガス不正問題が起こった理由を説明しています。[※]

従業員が不正をしてしまうのは、必要以上のプレッシャーに晒されている場合に起こります。

さらに罰則があると、不正が起こりやすくなります。

これらは、従業員の自己防衛です。

困難な目標設定が不正を生む

フォルクスワーゲンの排ガス不正問題は、エンジニアへの無理な要求が引き金になっています。

エンジニアは、ディーゼルエンジンで排ガスを抑えつつ、コストを下げるよう要求されました。

これは非常に難しい要求です。

実現できない目標を設定してはいけません。

グッドハートの法則は、不正以外でも起こる

グッドハートの法則は、不正行為に限りません。

例えば、アパレル業界のバーゲンセールです。

近年では、サマーセールが年々早くなっています。

セールをすればするほど、売り上げ目標に近づきます。

しかしユーザーは、セールで買うのが賢いと学習します。

このままセールばかりを行うと、いずれは行き詰まってしまいます。

グッドハートの法則に打ち勝つ

グッドハートの法則は、悩ましい問題です。

経営者やリーダーは、難しいバランスを取る必要があります。

不正が明らかになったとき、社員がやったという言い訳は、通用しません。

まずはグッドハートの法則を知ることです。

圧力を掛けると、自己防衛のため、人々は不正を行います。

数値目標と計測に疑問を持つ

計測と目標達成の方向は、一致する必要があります。

この数字目標をクリアすれば、本当に目標へ近づけるかを検討します。

そのとき、どのような不正ができるかを洗い出すことです。

数字目標達成のため、利益の出ない価格で販売する可能性があります。

トータルのバランスを見ながら、目標設定をします。

また、実現が困難な目標を設定してはいけません。

ほとんどの社員は真面目なので、行動をうながせば、それに従うでしょう。

従業員との関係を強化する

従業員と会社の関係は、敵対ではなく、友好が望ましい関係です。

友好の輪に入ると、不正行為をすること自体、ためらうようになります。

ここに恋愛の不正行為について、調査された研究があります。

この研究調査では、恋愛において、不正行為を防止するのに、以下の思考パターンがあると報告されています。[※]

- 罪悪感

- 相手の反応が怖い

- 周囲の目を恐れる

社員に厳しすぎると、関係性がくずれ、不正行為にブレーキが掛かりません。

裁量を増やす

裁量を増やすと、従業員と会社の関係が強化されます。

関係が強化されれば、グッドハートの法則に対抗できます。

結論

まずは、グッドハートの法則を知ることです。

次に、不正ができるルートを洗い出します。

そして、計測が正しいかを調査します。

意味のある指標を発見するためには、試行錯誤が必要です。

また、厳しく取り締まるのではなく、会社と社員の関係性を改善することで、良い循環が生まれます。

グッドハートの法則は、まだまだ広まっていませんが、仕事をする上で知っておくと良いでしょう!